(銀色の棒の先にNaI(ヨウ化ナトリウム)が入っていてそこでγ線を測定、写真は慈恵医大アイソトープ施設内で撮影したため裸ですが、実際に測定の際は汚染が付着し常に高い値が出ることのないように測定部にビニールをかぶせ、時々そのビニールをふきます)

測定法の基本

1、測定位置を決める

2、高さを決定する。

・高さは100cm(大人への影響を考えた体の中位の位置)50cm(子どもへの影響を考えた位置)1cm(地表面)を基本とし、場合によっては接近させて表面計測を行う

3、時定数を10秒に設定し、数値が安定するまで1分間待ち、

のち30秒ごとに3回計測しその平均を測定値とする。

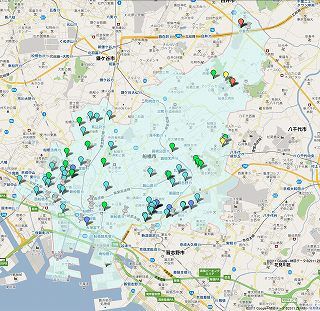

5月28日(土)計測地点と結果(西部)

5月29日(日)計測地点と結果(東部・北部中心)

2日間の計測から見えてきたもの

↓結果の中の50cm計測の地図

●0.20〜0.24μSv/h

●0.15〜0.19μSv/h

●0.10〜0.14μSv/h

●〜0.09μSv/h

参考 原発事故前の放射線量(東京都港区・船橋もほぼ近いと推定できる)0.08〜0.12μSv(100cm)